欢迎进入利来ag旗舰厅最佳医疗设备官方网站!

咨询热线:020-3580-2908

逐渐消失的习俗哈萨克“还子”

作者:小编 | 发布时间: 2025-10-31 | 次浏览

逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”逐渐消失的习俗哈萨克“还子”古老的哈萨克族是一支生活在中亚的跨境民族,在我国主要分布在新疆沿天山北部一带。自古以来,哈萨克族以游牧为生,在漫长的历史进程中,勤劳、勇敢的哈萨克族创造了丰富多彩草原文化。然而,由于语言的障碍,交往的不便,鲜有人知他们的习俗。今年6月有幸拍到一组哈萨克“还子”的平日生活,以此来讲讲哈萨克“还子”习俗。

哈萨克老人有收养长孙或长孙女,并将之视为自己的“小儿子”或“小女儿”的习惯,这就是还子习俗。它的形成有其特定社会历史原因。首先,是对婴幼儿成长的一种保护措施;其次,它是哈萨克人义务抚养遗孤的传统延续下来的习俗;最后,为了缓解游牧社会老人孤独,减轻年轻父母负担的一种特殊方式而产生。

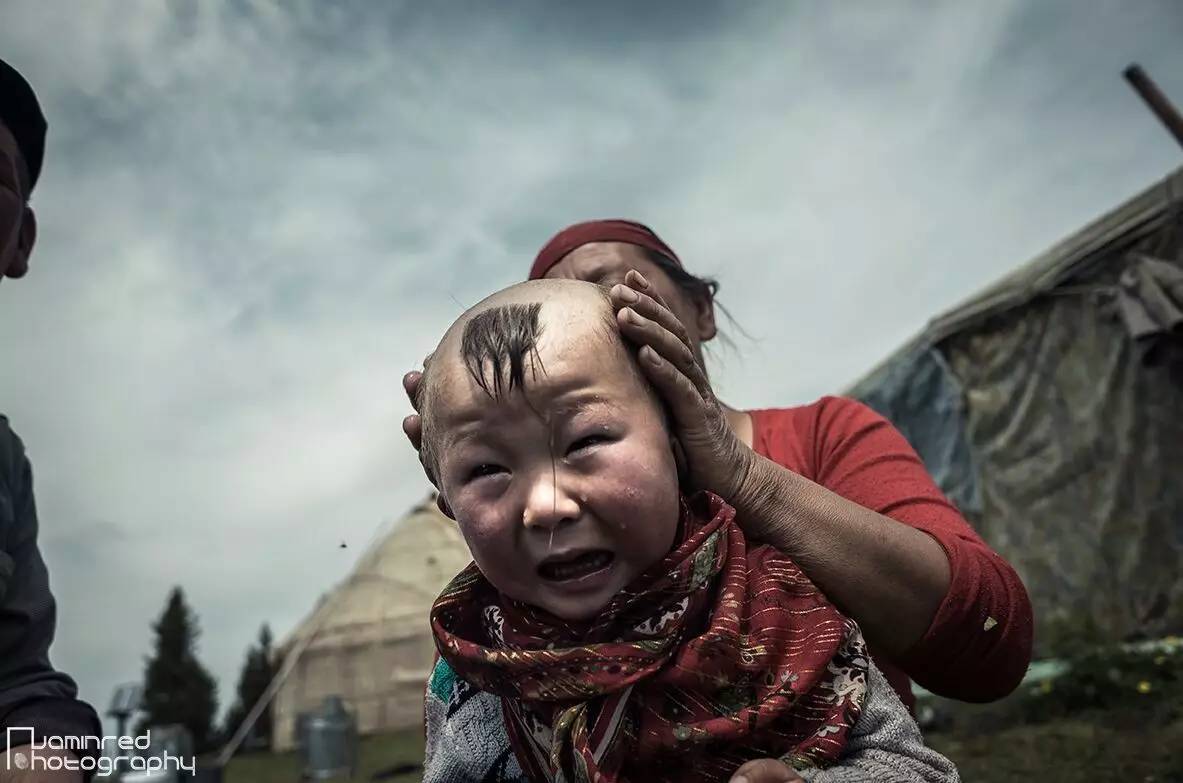

拍摄对象是一家生活在新疆喀拉峻草原上的哈萨克牧民,与其他还子家庭一样,图中的孩子是这对老两口的“小儿子”(孙子)。这是一天再正常不过的生活场景,并没有因我的到来而破坏什么。画面中的场景一开始以为是母亲要给小儿子洗头,而小儿子非常的不情愿的,拼命挣扎,放声大哭。

洗完头后,母亲很熟练地把小儿子的头发擦干,并将红色方巾系在他的脖子上。父亲拿出一把刮胡刀,这时小儿子哭得越发厉害,原来是要给他剃头。

更多人对“还子”习俗认为是哈萨克青年对父母尽孝的一种表现方式,因此大力宣扬这种习俗。在过去,年轻的牧民会到远方放牧,留下年迈的父母无人照顾,因此将长子留给父母来替自己完成对父母的养老送终。但事实上,由于社会形式的转型,越来越多的牧民住进了城镇,过起了定居的生活,加之城镇实行计划生育,还子的习俗目前呈现衰微之势。

认真思考,“还子”其是利于老人而不利于年轻父母和小孩的一种习俗,现实社会中也是这样。对于老人是希望继续延续还子习俗,但真正让这种习俗走向衰落的原因实际上是计划生育制度。制度规定,城镇少数民族夫妻可以生育两个子女,农牧民可以生三个子女。对生育数量的控制,导致很多喜欢子女的父母不愿意延续还子习俗,从而导致哈萨克敬老风尚的逐渐淡化。

另一方面,还子习俗最大的受害者往往是孩子本身,当他知道自己是“还子”后,会对其心里打击比较大,如对自己的亲生父母没有感情,不听亲生父母的话,对他们产生排斥心理,不愿接受。

对年轻的夫妻来讲存在不同心理,一种是,埋怨父母没有把孩子养好,孩子埋怨父母当初为什么要把自己送走;另一种是,认为老人养育自己已经很不容易,不愿再把孩子送给父母增加负担,但对于老人是希望延续这种习俗,他们并不认为这是一种负担。

最后剪成阿福头的小儿子比出了胜利的姿势,这好像是他招牌动作,见面问好时也是这个之势。母亲在一边帮他整理着衣服,他的左手拿着哄他不要哭的山楂片,用目光送走我们。

任何习俗都是为了满足当时社会生活需求而创造的一种文化手段,当社会继续发展变迁时,这样的习俗也会发生变化。当习俗与现实社会发展产生冲突时,它就会慢慢走向衰落。哈萨克还子习俗从产生到消失,顺应了社会变迁发展的潮流。